|

|

CAPPELLA CIMITERIALE BONARIA

[I LAVORI > 2007...]

|

Il Cimitero di Bonaria, di dimensioni planimetriche minori rispetto a quello di San Michele, tuttavia può essere definito, a maggior ragione, monumentale, sia per ragioni storiche che per il particolare pregio di molte sepolture. Fu inaugurato nel 1829, su disegno di Luigi Damiano; le opere marmoree del Sartorio, la maestosità di alcune cappelle e dei lunghi colombari, la memoria di tanti personaggi che ivi dimorano, lo rendono senza meno il più suggestivo della città e meritevole di particolare attenzione.

La cappella della famiglia Guidetti, protetta dall'alto filare di cipressi, si inserisce degnamente nell'impianto cimiteriale. Le prime sepolture risalgono agli anni '60 e '70 dell'Ottocento con Anna Guidetti, morta nel 1867, e Luigi Guidetti, nel 1879; le ultime risalgono agli anni '60 del Novecento; alcune sono frutto di successive estumulazioni, altre invece rimangono inalterate dal momento della sepoltura.

Nel tempo la cappella cambiò proprietà e venne intitolata a Suor Maria Tambelli; attualmente è degli Istituti Riuniti di Ricovero Minorile.

|

|

La cappella oggetto di intervento si colloca nell'area sud-ovest del cimitero monumentale di Bonaria, all'interno di una delle maniche che separano il complesso cimiteriale dal viale Cimitero.

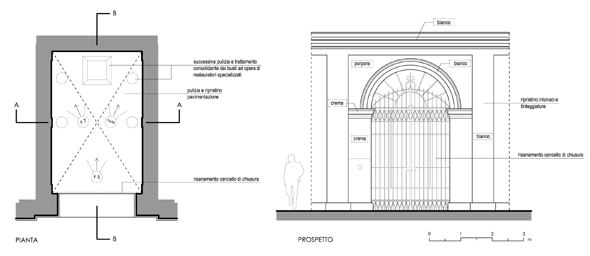

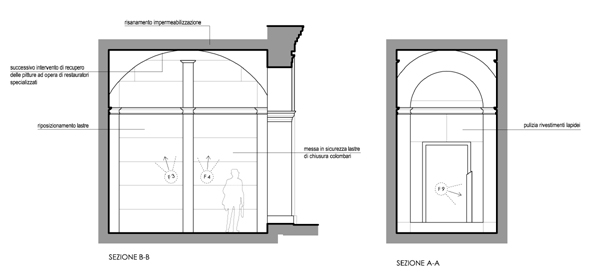

Di impianto rettangolare presenta una larghezza di 290 cm ed una profondità di 450 cm; il piano di calpestio interno è ribassato di 26 cm rispetto al viale che conduce al lungo sistema di cappelle. Il volume interno è delimitato superiormente da una volta a crociera, presumibilmente in mattoni, protetta da uno strato di intonaco dipinto. L'altezza interna, misurata al centro della volta, è di 523 cm, mentre la base dei pulvini si trova mediamente a 390 cm dal piano di calpestio.

Al suo interno trovano posto complessivamente 28 colombari, disposti sui due lati lunghi della cappella. La loro disposizione è scandita da lesene che salgono per tutta l'altezza, dividendo in due le lunette, nelle quali si trovano loculi di minori dimensioni.

Alcune delle lastre in marmo di chiusura dei colombari presentavano cedimenti rispetto alla posizione originaria; altre erano state da tempo asportate assieme al rivestimento lapideo della lesena stessa, permettendo così un'analisi sullo stato di conservazione della parete retrostante e del sistema di supporto delle lastre. I sottili setti murari di chiusura dei loculi presentavano in certi casi un intonaco molto degradato e soggetto a fenomeni di polverizzazione. Questo spesso ha portato alla perdita quasi totale dell'intonaco medesimo e all'estensione del fenomeno al retrostante setto in mattoni pieni. Grande contributo all'evoluzione di questo tipo di degrado era da imputarsi alla presenza di umidità, veicolo di sali solubili, ed alla ripetuta migrazione ed evaporazione dell'acqua sulla superficie. La porosità del cotto forniva una struttura particolarmente adatta alla migrazione salina, ed inoltre, la grande igroscopicità e capacità di assorbimento di alcuni silicati presenti nella matrice favoriva anche l'accumulo dell'acqua apportata dall'umidità ambientale.

|

|

Il sistema di supporto delle lastre invece era costituito da elementi in legno di forma parallelepipeda, che trovavano alloggiamento nella struttura muraria. Tale sistema, in seguito a rigonfiamenti e deformazioni del legno ed al conseguente allargamento della sede, aveva ormai perso quasi completamente efficienza e caratteristiche di resistenza.

La parete frontale, rivestita con varie qualità di marmi, presentava, per quello che riguarda i materiali lapidei, lo stato di maggior degrado. Le cornici in marmo bianco decorato evidenziavano gravi forme di disgregazione superficiale che ha portato, in particolar modo per le lesene verticali, alla scomparsa oltre che dello strato di pigmento color porpora, anche della decorazione incisa sulla lastra. Nei casi più gravi si riscontrava la quasi totale incoerenza del materiale anche negli strati più interni.

Nei restanti rivestimenti in marmo, di colore più scuro, si potevano notare colature, macchie d'acqua e la presenza visibile di sali solubili negli strati lapidei prossimi alla superficie. Non si escludeva poi la presenza di subflorescenze che avrebbero potuto portare, in seguito al susseguirsi di cicli di cristallizzazione dei sali, a scagliature e distacchi.

Oltretutto, l'ampia lastra di rivestimento della lunetta risultava, sebbene ancora aderente alla parete, spaccata in più punti.

|

|

La tipologia dello stato di degrado interno della cappella, legato in particolar modo a fenomeni di infiltrazione di umidità, faceva supporre che le cause fossero da ricercarsi all'esterno. Il sistema di copertura, a due falde rivestita in mattonelle di cotto, aveva perso infatti la capacità di smaltire in maniera adeguata le acque meteoriche, che verosimilmente avrebbero trovato, una volta impregnate le murature, sfogo all'interno della cappella. Si rilevava poi la presenza di vegetazione che, insinuando le radici fra gli strati di copertura e occludendo parzialmente le vie di smaltimento dell'acqua, aveva favorito questo stato di fatto.

Danni irreversibili si riscontravano infatti internamente a livello della volta, nel quale le pitture, aggredite su tutta la superficie dalle muffe, erano per buona parte andate perdute.

La pavimentazione in marmo, sebbene ricoperta da uno spesso strato di polvere, si presentava per lo più in buone condizioni. Si rilevava comunque, in maniera ben localizzata, la rottura di alcuni suoi elementi, forse in seguito alla caduta di un oggetto pesante.

All'interno della cappella erano presenti, oltre ai semplici elementi decorativi delle pareti, anche dei busti in marmo bianco, probabilmente tutti appartenenti alla famiglia Guidetti. Di questi, quattro poggiavano su piccole colonne circolari ed uno invece, raffigurante il Sign. Luigi Guidetti, era disposto sulla sommità di un basamento di maggior consistenza e pregio decorativo.

Il loro stato di conservazione, ad una prima analisi visiva, appariva buono, ma non si potevano escludere fenomeni di degrado degenerativi del materiale lapideo.

Esternamente gli intonaci della cappella apparivano parzialmente disgregati e con delle lacune, che in alcuni tratti rivelano la muratura retrostante. Le tinteggiature esterne erano andate perse quasi ovunque, ma rivelando in alcune macchie il pigmento originario.

|

|

Gli interventi realizzati, relativi al primo stralcio eseguito, consistono essenzialmente nelle seguenti opere: risanamento sistema copertura; pulizia rivestimenti lapidei; riposizionamento e messa in sicurezza lastre di rivestimento e di chiusura colombari; pulizia e ripristino pavimentazione; risanamento cancello di chiusura; ripristino intonaci esterni e tinteggiatura; sostituzione elementi lapidei non più recuperabili ed integrazione con nuovi elementi dove ormai andati persi.

Ulteriori interventi di recupero riguardanti le pitture e i busti in marmo verranno effettuati in un secondo momento ad opera di restauratori specializzati, con le modalità anticipate in premessa.

|

|